Desenhos de Jim Woodring. Conversão anáglifa de Charles Barnard. Fantagraphics Books, 2015

O filme Avatar fez com que a tecnologia 3-D voltasse à baila de forma histérica, reacção normal segundo a História do cinema. O mercado do 3-D é assim mesmo que funciona, de tempos a tempos, alguém faz um filme 3-D, ele vai ter algum impacto de público e com esse sucesso toda a gente volta-se a lembrar desta tecnologia. Depois de 2009, não houve filme de Hollywood que não fosse necessário meter uns óculos parvos para entrar na sala de cinema. Outra coisa estranha do fenómeno 3-D é que quando ele “bate” no cinema é imediatamente revisitado no mercado livreiro…

O efeito anáglifo, ou 3-D, é fácil de realizar imprimindo a mesma imagem duas vezes, uma a vermelho e outra a azul com algum espaço de diferença entre as impressões. Os olhos baralham-se e transmitem pró cérebro a famosa ilusão de destacar detalhes da imagem em camadas de profundidade. Andava o Avatar pelas bocas do mundo e o colectivo serigráfico de Marselha Le Dernier Cri já atacava com o livro Acid Arena de Dave 2000, em que juro que fiz aquela coisa parva de meter a mão para tentar tocar naquelas imagens de cadáveres mutantes. Silly me! Em 2011, o festival de arte gráfica Crack, em Roma, teve como tema a “3-D Revolution” e onde andava por lá o público de óculos vermelhos-azuis no meio das galerias cheias de publicações independentes. Creio que até cheguei a ver um livro espanhol de poesia ilustrada a usar 3-D… Ou terei alucinado?

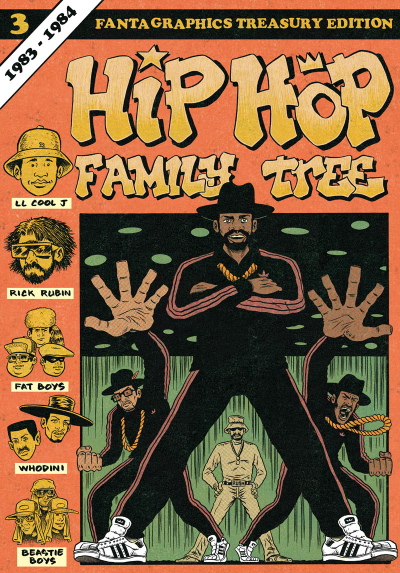

Esta tecnologia não é nova, tem origens no século XIX com a criação da estereoscopia – lembram-se do CD dos Tool, 10 000 days com arte de Alex Grey? É isso a estereoscopia! Lá para os anos 30 descobriu-se os famosos óculos mas são nos anos 50 a “época de ouro” do cinema 3-D… e da BD 3-D! Ao que parece Joe Kubert (1926-2012) descobriu uma forma mais fácil de reproduzir o efeito 3-D para impressão e deu o grande impulso vendendo a patente para o “comic-book” The Mighty Mouse.

No cinema é fácil de explicar estes ondas de popularidade seguidas de esquecimento posterior. O efeito 3-D é isso mesmo… um efeito. Um mero elemento decorativo, uma ilusão supérflua que nada contribui para o filme em si. Pode-se dizer o mesmo para a BD 3-D, e tal como no cinema, os livros de BD 3-D vão e voltam podendo-se encontrar ao longo do século XX alguns exemplos de uso mas resume-se a uma mera diversão simpática e de pouca ou nenhuma aventura artística. O que dizer de uma mini-série tonta como o Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters 3D (Eclipse; 1986) de Donny Chin (a) e Tommy Sutton (d)? O título diz tudo, creio… Mesmo o comix underground 3D Deep Comix (Kitchen Sink; 1970) de Don Glassford também não ajuda muito com as suas piadinhas entre o Gotlib frouxo e a ganzaria, além de que passados 46 anos o papel amareleceu e perguntou-me porque guardo este monte de folhas agrafadas! Tal é o seu aspecto manhoso, os vermelhos e azuis estão empastelados num papel amarelecido. Invés de parecer um “comic-book” parece antes um mutante do Toxic Avenger, garanto-vos!!!

Não conhecendo tudo o que foi feito neste campo, só me lembro do uso do 3-D com alguma coerência (narrativa) no segmento final do The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier (Wildstorm; 2008) por Alan Moore (a) e Kevin O’Neill (d). Outro exemplo interessante é o de Edgar Pêra com uma “fotonovela transrealista” no número seis da revista Gerador (2015), “Long Live Cinesapiens! Death to realits!”. Na realidade a fotonovela são frames sacados ao filme Cinesapiens, em que o 3-D serve para metralhar um manifesto que afirma que o Cinema é mais importante que a realidade. Se for verdade, que melhor tecnologia a usar que a do 3-D?

Em BD parece não fazer sentido usá-lo a não ser para mero fogo-de-artifício. Nunca se sabe quem poderá aparecer um dia destes com uma boa ideia! Até lá parece-me que o seu uso é mais seguro estar confinado a imagens únicas como este livro ilustrado de Jim Woodring (n. 1952). Tal como no livro do Dave 2000, lá fui “tocar” nas imagens outra vez, caindo na esparrela e no ridículo – ainda mais do que na primeira vez porque a experiência com o Acid Arena tinha sido há pouco tempo. Ser quarentão e ser enganado como se fosse uma criança com estes livros espero que prove a qualidade deles, especialmente o trabalho de Woodring, um ser humano estranho que até aos 15 anos tinha sérias dificuldades em distinguir a realidade da fantasia – foi o Edgar Pêra me contou no ano passado. Já agora vejam as suas entrevistas “Cinekomix” ao autor norte-americano por Pêra em youtube.com/watch?v=JP0oSaUQn5E

Frank é uma criação de Woodring de 1990 que apesar de estar na linhagem antiga da BD e dos desenhos animados em produzir “bonecos antropomorfizados” não se consegue definir lá muito bem esta criatura. É um gato? Um Cão? Esquilo? Um roedor das Américas? E se Frank já é um gajo estranho, diria que vive num mundo mais estranho ainda, baptizado pelo autor como “Unifactor”. Esse mundo poderia ser definido como uma má trip na “cartoonlândia” da Warner Bros, repleto de figuras sinistras, algumas não, até são fofinhas, só que não convém ter muitas ilusões!

Em Unifactor estamos a explorar o desconhecido, sem turismo controlado por um guia local ou um GPS e tradutor do Smartphone. É por isso que convém estar SEMPRE em estado de alerta. SEMPRE! Se no nosso mundo não se poder fiar muito no “bem” ou no “mal”, são termos iguais à característica instável da água que tanto pode ser sólida num momento como líquida ou gasosa noutro. Em Unifactor desconfio que nem haja água para tanta mudança constante de comportamentos neste pequeno universo – lembra o irracional Gon de Tanaka que prova que não há moral no reino animal.

Se nas BDs de Frank, a narrativa facilita essa conclusão, neste livro de 30 imagens horizontais, separadas e sem relação sequencial, o neófito ao Unifactor leva uma paulada na cabeça. Cada ilustração mostra que “tudo de errado” e “tudo de porreiro” está a acontecer exactamente ao mesmo tempo – e não se sabe o que isso tudo significa realmente. Tem piada pensarmos que esta percepção, com uma pontinha de epifania, de “tudo ao mesmo tempo” é dada por estas imagens estáticas impressas em folhas… Magia?

Que sombras escondem as imagens quando Frank, acompanhado pelo seu “cachorro-casa” (que raio de animal doméstico é este, alguém me explica!?), estão num deserto a pescar (!) serpentes furiosas? Ou quando eles oferecem um chupa-chupa ao “porco humano” (uma das criaturas mais deploráveis do Unifactor, acreditem!) que alegremente chafurda na sua pocilga de restos genéticos? Mesmo quando ouvem uma rã a tocar banjo ou tomam uma soneca de fim de tarde (fim de tarde?) num belo barco que podia ser um moliceiro decorado com os mais belos rococós indianos alguma vez imaginados, não deixo de olhar para as imagens à procura de algo obsceno que estrague os cenários bucólicos.

A chave destes mistérios reside numa ilustração em que o “porco-humano”, com um pau, abre uma frecha no tecido espacial. Dessa fissura transborda nhanha plasmática, como se Unicord fosse um “Matrix” (quando fazem o Matrix em 3-D?) ou como se fosse um papel de parede em que por detrás dele está todo o estuque, pregos, betão, tijolo ou o que faz segurar uma casa. O bastidor é repleto de imobilidade, matéria-prima, entulho, velhice… algo que nos perturba porque não é suposto vermos essa estrutura.

Se todos nós ambicionamos um Éden e tentamos com as nossas morais manter o ambiente ao redor limpo, Woodring sabe que nunca haverá um Éden climatizado. Ele diz-nos que somos apenas criaturas em Karmas infinitos, sem sentido e boçais e por mais que construamos um jardim catita, haverá sempre uma praga de mosquitos para nos lixar o gozo divino de curtir esse recanto paradisíaco. Woodring não é um “freak”, é um “meta-freak”, daqueles cujas visões deturpadas ultrapassaram a pobreza deste mundo Pop e Peter Pan. Não faltam desde os anos 60 muitas BDs “freaks” em que o enredo é baseado em caminhadas exploratórias pelo Universo e pela Verdade. Infelizmente a maior parte dessas BDs parecem ter uma lógica dos jogos de computador – boring!!! – em que não se sente empatia pelas personagens que elas morram ou se iluminem. Frank apesar de ser o que for – é um boneco antropomorfizado ponto – consegue ser mais apelativo que algumas representações humanas como o explorador Giuseppe Bergman do Manara ou o Dungeon Quest do Joe Daly.

Frank faz-nos mergulhar para dentro do seu mundo incongruente. Desculpem falar no plural mas admito que fico arrepiado com o que acontece com ele e as outras criaturas quando são torturadas ou comidas vivas, imediatamente penso em acidentes de automóvel ou um tiro certeiro de um “sniper”, eventos que terminam vidas humanas de forma tão aleatória tal como aquele espermatozóide que foi mais lesto que os outros…

Se a BD tem esta eterna tradição, tipo sarna, da “bonecada”, o pior é vermos a Realidade a ser invadida pelo seu enorme merchandising de estatuetas, porta-chaves, cuecas, barras de chocolate, Cosplay e o catano. Woodring é um autor de BD que já teve as suas criações transformadas em produtos comerciais como bonecos em vinilo com a esfinge de Frank. Um livro de desenhos em 3-D poderia ser cinicamente uma dessas vaidades ou de aproveitamento do estatuto deste autor, no entanto, este livro não é um subproduto comercial, pelo contrário, é autónomo e é válido.

Não gosto de “toys” e outros subprodutos a darem razão aos avisos do J.G. Ballard mas acho que os do Woodring são os únicos que cumprem o totemismo que se procura. Se por detrás de cada estátua há uma história (neste caso aos quadradinhos), as dele lembram que não há enganos “lá fora”, com ou sem óculos, 3-D ou não. Frank ensina que só nós é que nos podemos enganar a nós próprios…