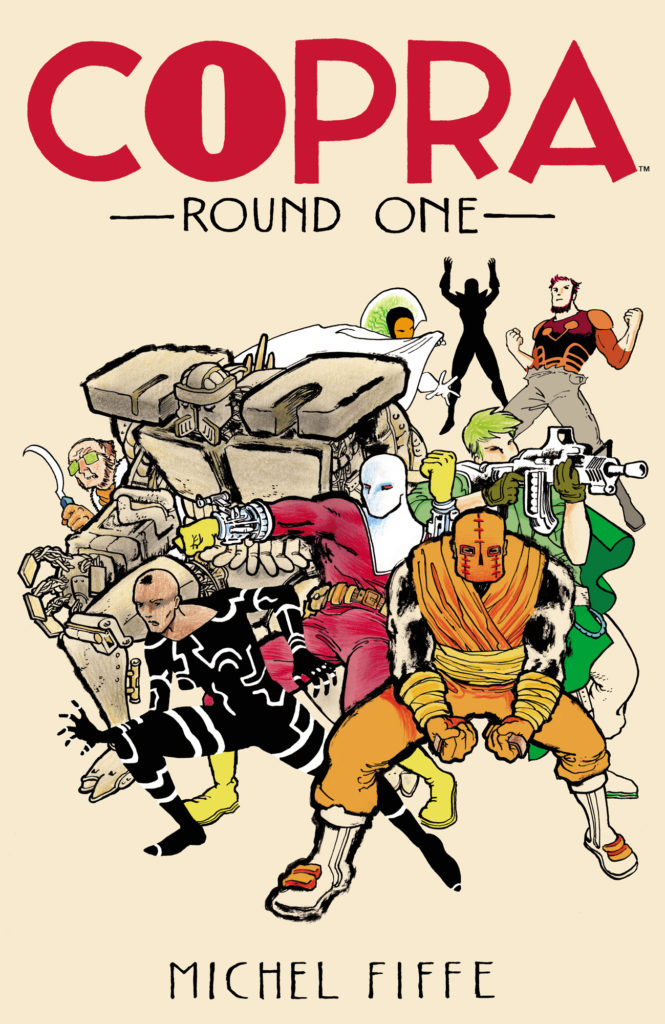

Argumento e desenho de Michel Fiffe. Bergen Street Comics, 2014-15

Quem tem agora os seus 40 e tais anos, deve lembrar-se e guarda com (excessivo) carinho o momento quando leu pela primeira vez as BDs Ronin e Regresso do Cavaleiro das Trevas (Dark Knight Returns), ambas de Frank Miller. Para quem fosse leitor de super-heróis e de outra literatura popular, apanhar no quiosque da rua estas “edições de luxo” (era o que vinha escrito na capa) comparando com as revistas mais pequenas que o A5 com cores simples em papel manhoso da Abril-Morumbi-Não-Sei-Quê-Jovem, era óbvio que toda aquela “brilhantina” era uma revelação e uma inspiração. O fim da inocência da qualidade do trabalho do Frank Miller tornou-se óbvia quando este passou a escrever a série Sin City – mal acabei de ler o primeiro volume nos anos 90 troquei-o por ganza porque o meu “dealer” curtia de BD – e quando ele começou a abrir a boca para arrotar postas de pescada fascistas dignos de um Donald, pato ou Trump tanto faz.

Sabendo disto tudo, garanto-vos que não tive coragem de ir reler o Ronin para não confrontar a minha juventude tola e ficar desiludido com o trabalho. Mesmo assim tive mais uma abertura de olho… Se era assumido que Miller gamou tanto o Moebius como o Lone Wolf & Cub de Koike e Kojima, também surripiou o meister-trip Philip K. Dick (1928-82), pelo menos aquela personagem principal que não tinha membros e que graças à sua telecinesia recriava um corpo, máquinas e outra realidade. Querem saber os títulos dos romances de Dick que Miller sacou ideias? A cultura Pop é mesmo assim. Ela regurgita-se, come-se e defeca-se sobre si mesma: Pop Will Eat Itself! Desculpem a repetição. Não que isso me incomode porque Pop ou não, sou adepto do “copyleft” (se não mesmo do “copytheft”) quando se faz algo que acrescente à obra original [qual? não há obras originais!] É deveras nojento ver patentear sejam sementes da Natureza sejam “ratos-miques”. A cultura é universal e deve ser usada, mudada e melhorada por quem quer que seja. Se há algo de especial no mundo Digital é que ele está a ajudar a lutar contra o abuso e corrupção do “copyright”.

O caso da música é o mais mediático porque foi o primeiro a sofrer mudanças radicais como a sua desmaterialização do suporte físico. A perseguição das editoras fonográficas aos “piratas” que usavam “samplers” (excertos de músicas já existentes) transformou-se numa perseguição aos “piratas” que sacam tudo da ‘net [nós, o povo!]. Os mesmos que antes perseguiram o DJ Dangermouse por ter feito, em 2004, o disco The Grey Album que combinava as vozes do Black Album de Jay-Z com os instrumentais do “álbum branco” dos Beatles, no ano seguinte já o contratavam para produzir o segundo disco dos Gorillaz. A que se deve esta mudança?

A mesma razão que deixou os Negativland numa encruzilhada criativa. O que pode fazer este grupo de “cultural jammers” quando agora todos nós fazemos o mesmo? Nas nossas contas de Youtube metemos vídeos de Black Metal mais satânico que Deus criou como os de gatos mais fofos que “sextoys”; enviamos “forwards” de imagens de políticos a dizerem coisas que não disseram mas que fantasiamos que disseram; fazemos “mash-ups” de músicas; misturamos textos e imagens no Word ou no Photoshop ou as duas coisas. Somos “copy/paste”. Sempre fomos mas faltavam as ferramentas digitais para nos facilitar a vida. E é impossível processar a Humanidade inteira, embora se tente sempre arranjar um caso para dar o exemplo, sobretudo aqueles que dão nas vistas, como foi com Katz de Ilan Manouach.

Mas há outra razão mais perversa, as editoras fonográficas perceberam que a cultura do Remix permite que as músicas dos seus catálogos sejam divulgadas, esticadas no tempo para além da sua própria validade comercial e transformadas em ícones para além das capacidades reais do departamento de Marketing. Quando um DJ faz uma nova versão de um tema da Lady Gaga na realidade está a promove-la e até em contextos em que não seria escutada. Eis uma acção promocional extraordinária e inesperada para a editora e para o artista!

E nos “comics”? Com seu habitual atraso cultural ainda não se sentiu essa mudança de paradigma mas já podemos encontrar pistas desde os finais dos anos 90 pelas centenas de versões de arquétipos dos principais Super-Heróis da Marvel e DC Comics que aparecem em editoras independentes como a versão gay do Super-Homem e Batman em The Authority. Este exemplo é dos melhores, imagino que nos púdicos anos 40 a questão da homossexualidade seria tão escandalosa como a violação da sacrossanta propriedade comercial! Basta lembrar a confusão legal que a DC criou com o processo contra o Shazam! / Captain Marvel, por ser uma “cópia” do seu Superman. E como “trash breeds trash” este processo ainda hoje dá confusões – falo do caso Marvelman / Miracleman.

Isto para chegar ao mais estranho desdobramento que encontrei recentemente, Copra de Michel Fiffe. É um “ripanço” total à série Suicide Squad (uma equipa de super-vilões da DC Comics transformados num grupo operacional ao serviço do imperialismo dos EUA) e outras personagens secundárias da Marvel como Dr. Strange. O que tem o Copra de especial? Muita coisa e tal como já tinha referido no artigo sobre Umbrella Academy, se o cerne absurdo da produção dos “comics” norte-americanos continua a ser o ritmo de trabalho, então Fiffe sem um grupo de assistentes, parceiros ou editores revela nas cartas dos leitores do número 8 (e no volume 2 compilado), como faz cada número desta série independente:

levo uma semana para fazer o argumento e os diálogos de um número (…) faço um modelo para planear a fluidez visual, os esboços aparecem devagar (…) faço a legendagem à mão no último dia da primeira semana. Reescrevo, também (…) consigo fazer 4 páginas por dia, senão duas e meia – 3 no máximo. São 24 páginas numa semana e meia, o que deixa-me uma semana para colorir os originais, digitalizá-los, retocá-los, fazer a capa e tudo mais para imprimir. A semana 5 é gasta à espera dos livros para enviá-los. Quando chegam, preparo as facturas, recebo encomendas, envio-as, recebo reclamações, promovo na ‘net, faço uma entrevista ou outra para um blogue e volto para a relativa calma semana 1.

Comparando isto com a “complicada” agenda musical e de escrita de Gerard Way, a sério que não resisto: that shit is for wimps!

Desde 2011 que Fiffe resolveu fazer um “comic-book” mensal, uma tarefa colossal que em pelo menos 18 números que li, compilados entretanto em três volumes, não perdeu nem a energia nem a extravagância visual. Ele estilhaça o género tal como Miller o fez há 30 anos atrás, sendo que Fiffe fez uma melhoria a vários níveis destes super-heróis da quinta divisão, seja pelo seu grafismo dinâmico e narrativa mirabolante.

A questão no entanto é porque a DC não atacou Fiffe? É que as semelhanças das personagens e dos conceitos são tão óbvios que até um ligeiro “nerd” como eu topa logo. Safo-se? Ou está a safar-se? Em 2014 a fama da série rendeu-lhe uma encomenda para a Marvel (a série All-New Ultimates), abrindo-se as portas para a competitiva indústria dos Super-Heróis. Tal como um “remix” de um tema inútil da “LéidiGugu”, o trabalho de Fiffe ajudou a recuperar uma série medíocre dos anos 80. Invés de lhe roubar público (acusação idiota que aparece sempre em tribunal contra quem usa material alheio!) esta foi relembrada e reeditada com o consequente “cash-in”. Se fosse ainda ganzadito até diria que há aqui uma conspiração marada porque Suicide Squad entretanto teve uma adaptação para cinema este ano! Topam?

Será que uma indústria híper-excitada pela “novidade”, ela fecha os olhos a estas situações porque lhes ajuda a vender as BDs velhas e originais que já ninguém quer saber? Porque é também uma forma de encontrar “sangue novo”? Não sei responder, no caso da música isso já é óbvio. Na BD não sei…

Só tenho três certezas em relação a isto tudo, o Suicide Squad (o filme) deve estar a dar um lucro espantoso, o Ronin vai morrer nas estantes da casa dos meus pais e vou continuar a comprar as compilações do Copra que esgotam a olhos vistos sendo que não deverei reler o Copra até estar internado num centro de dia…

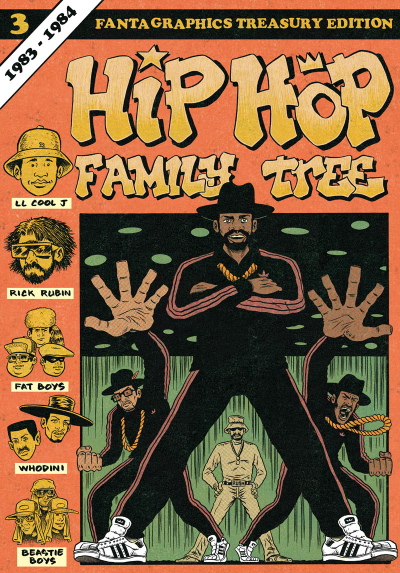

Hip Hop Family Tree (HHFT) vai no terceiro volume (Fantagraphics; 2016) com Ed Piskor a cobrir os anos de 1983 e 1984. Anos de lenta transformação mas que irão levar o Hip Hop a um fenómeno global. O Hip Hop nessa altura começa a ser documentado nos primeiros livros e filmes, a música registada já vai além dos singles de 7” passando a haver mais LPs, namora o status quo como o basquetebol e eis cada vez maiores movimentações de dinheiro para investir nesta nova forma de música. Assim, assistisse a fabricações de “stars” como os Fat Boys (ex-Disco Three) ou dos tolos dos Beastie Boys. Nos bastidores há o encontro dos produtores Rick Rubin e Russel Simons que revolucionarão esta música para já não falar no império que irão montar, a editora Def Jam.

Hip Hop Family Tree (HHFT) vai no terceiro volume (Fantagraphics; 2016) com Ed Piskor a cobrir os anos de 1983 e 1984. Anos de lenta transformação mas que irão levar o Hip Hop a um fenómeno global. O Hip Hop nessa altura começa a ser documentado nos primeiros livros e filmes, a música registada já vai além dos singles de 7” passando a haver mais LPs, namora o status quo como o basquetebol e eis cada vez maiores movimentações de dinheiro para investir nesta nova forma de música. Assim, assistisse a fabricações de “stars” como os Fat Boys (ex-Disco Three) ou dos tolos dos Beastie Boys. Nos bastidores há o encontro dos produtores Rick Rubin e Russel Simons que revolucionarão esta música para já não falar no império que irão montar, a editora Def Jam. PS – Entretanto, em 2015, saiu Ghetto Brother: Warrior to Peacemaker, pela NBM, que complementa os volumes da HHFT. Romance gráfico de Julian Voloj e Claudia Ahlering conta a história de Benjy Melendez, que criou nos finais dos anos 60, um dos maiores gangues do Bronx, os Ghetto Brothers. Grupo multirracial, conseguiu obter tréguas entre as gangues quando a violência escalava e davam concertos em edifícios abandonados, iniciando assim as míticas “block parties” que originaram o Hip Hop. Como BD, os desenhos e a narração são naïves e toscos, é uma BD um bocado confusa e previsível – a ignorância da cultura judaica de Melendez é constrangedora – mas a leitura deste livro completa o que Piskor deixou um bocado ao acaso desde do inicio da HHFT…

PS – Entretanto, em 2015, saiu Ghetto Brother: Warrior to Peacemaker, pela NBM, que complementa os volumes da HHFT. Romance gráfico de Julian Voloj e Claudia Ahlering conta a história de Benjy Melendez, que criou nos finais dos anos 60, um dos maiores gangues do Bronx, os Ghetto Brothers. Grupo multirracial, conseguiu obter tréguas entre as gangues quando a violência escalava e davam concertos em edifícios abandonados, iniciando assim as míticas “block parties” que originaram o Hip Hop. Como BD, os desenhos e a narração são naïves e toscos, é uma BD um bocado confusa e previsível – a ignorância da cultura judaica de Melendez é constrangedora – mas a leitura deste livro completa o que Piskor deixou um bocado ao acaso desde do inicio da HHFT…