Elissa Suh — What about comics? Aksel is a graphic novelist, and I take it you’re a fan of R. Crumb.

Joachim Trier — The underground comic scene has meant a lot to me and also that graphic novels have come into prominence. You have artists like Chris Ware who have created something unique. That tradition matters, so it’s not random that I chose to make Aksel a graphic novelist. Back then you could look into those rooms and hear those people talk about things that were unexpected and strange, and R. Crumb was someone who explored that and was honest and philosophical about being the strange human he felt he was, and trying to create an artistic corner where he could do his thing, and someone could do theirs. Everything was unanimous and shared. I think that honesty about the underground is something I admire. I’m not saying I agree with everything he’s done, but I’ve found it fascinating and learned an aspect of human behavior that wasn’t my own—and that’s what art is about. You see something that broadens your horizons.

—Joachim Trier, A Stick, a Stone, the End of the Road: Joachim Trier Discusses “The Worst Person in the World”, Mubi

Etiqueta: robert crumb

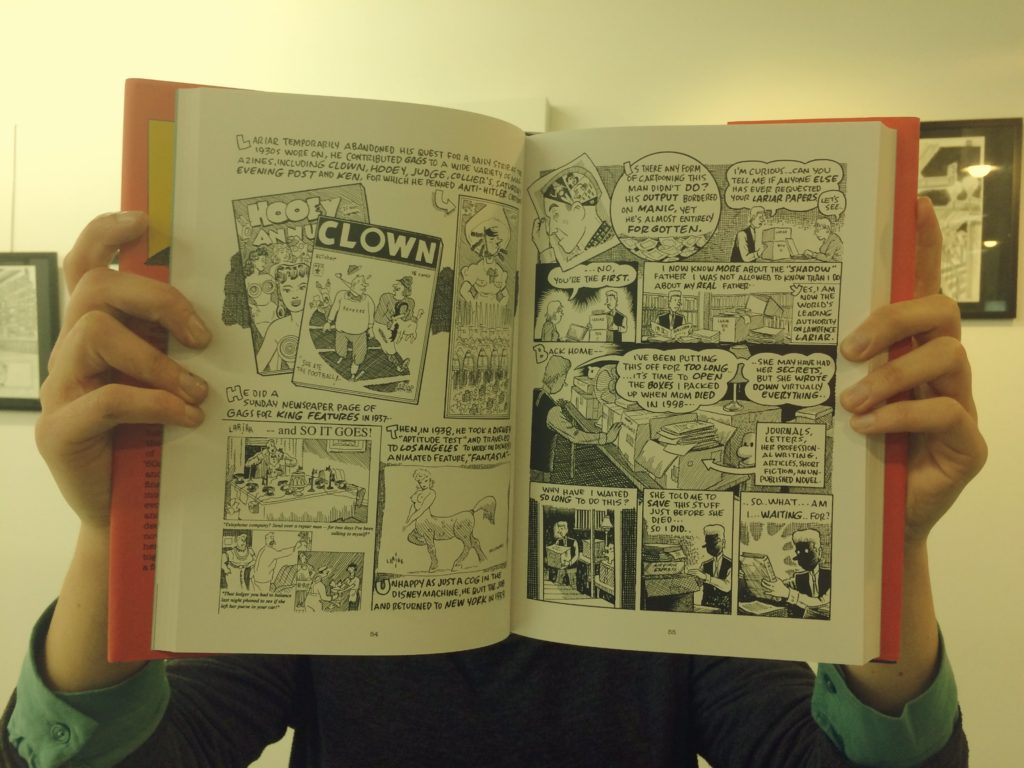

Invisible ink : My mother’s secret love affair with a famous cartoonist

Argumento e desenho de Bill Griffith. Fantagraphics, 2015.

Foi inesperado Bill Griffith (1944) lançar-se num romance gráfico autobiográfico. De repente, parece que este veterano quer-se actualizar com a malta nova, afinal, não há gato-sapato que não esteja a fazer romances gráficos do tipo autobiográfico / memórias ou reportagem / crónica de viagem, tudo com muitas páginas e aspecto de livro respeitável, né? O subtítulo não engana: “O secreto caso amoroso da minha mãe com um cartoonista famoso”!

Só que este senhor não vai de modas!

Se fosse o Zippy fazia-lhe a folha!

Griffith é um autor de BD que começou a carreira nos finais dos anos 60, naquela década em que se atirava molotovs à bófia, fazia-se sexo em grupo e havia drogas a pontapé. High Times! É um daqueles incontornáveis da revolução “comix underground”. Chegou a editar com Art Spiegelman a antologia Arcade, entre 1975 e 76, para verem o nível. A sua criação mais importante e que se tornou endérmica é Zippy – desde 1971 – inspirada pelos diálogos dos microcéfalos do filme Freaks (1932) de Tod Browning. Começou a aparecer como uma série de BD nos jornais em 1976 e entrou na distribuição “syndicate” para 200 periódicos a partir de 1986. Zippy não diz coisa com coisa tal como no nosso mundo pós-moderno, a abarrotar de plástico + verborreia + cancro + paus para “selfies” em que a única esperança é sonhar que o Justin Bieber e os seus fãs venham todos a fazer uma vasectomia irreversível, pleeeeeease… É uma série realmente “fun fun fun” e inteligente contra a máxima do Morris (do Lucky Luke) que dizia que o público adora personagens tótós porque se identificam ou se sentem superiores a elas — não me lembro bem se era este o sentido mas era algo do tipo. É de se notar que o autor a partir de 1979 co-habita nas tiras de Zippy através do seu avatar “Griffy” que tem um nariz quase à Pinóquio… e esse é o único elemento negativo de Invisible Ink: o autor retrata-se com essa grande penca caricatural e dissonante com o restante grafismo. Por isso, vou passar a escrever Griffy até porque é irritante escrever G r i f f i t h no teclado…

Este romance gráfico lembra-me imediatamente a falta de pudor e o exibicionismo norte-americano, que o autor João Chambel denunciou numa conversa que tivemos no programa Invisual a propósito dos documentários sobre Robert Crumb. Dizia ele que preferia o Confessions of Robert Crumb (1987) da BBC em relação a Crumb (1994) de Terry Zwigoff porque o último é muito gratuito ao expor toda aquela demência (com condescendência) não precisávamos de tantos planos do irmão Max (…) Zwigoff como era amigo teve acesso a quase toda a vida do Crumb (…) e depois exibe de forma deselegante. E realmente o que passa na cabeça de Griffy!? Expor a vida amorosa da mãe num livro de BD!? Only in America…

O tema intimista desta autobiografia colocou-me expectante dado à “autópsia da autobiografia na BD” e aos casos judiciais, sem consenso, do Direito à Imagem. Vale a pena ler os textos, em “francíu”, de Fabrice Neaud no L’Éprouvette 3 (L’Association; 2007) sobre o primeiro problema e Metakatz (5éme Couche; 2013) sobre o segundo. Aliás, foi isto que levou Neaud a abandonar a brilhante autobiografia do Journal (Ego Comme X; 1996-02) para a série sci-fi super-herói homoerótica Nu-Men (Soleil).

Antes de começar a ler Invisible Ink acho que qualquer um de nós, leitores, fica de pé atrás, com uma moral pronta para denunciar à Judiciária. Mas… de forma pragmática e fria, a mãe dele já faleceu, bem como todos os outros intervenientes, o pai / marido e o amante cartoonista, há algumas décadas. Até outros familiares para lá caminham. O próprio Griffy tem agora 72 anos e talvez sinta esta necessidade “genética-cultural” de deixar uma herança documental tanto sobre a sua família, de resto interessantíssima como o seu bisavô fotógrafo, como o registo das eternas paradoxais violentas relações de (qualquer) família do século XX.

É inteligente a forma como Griffy usa os documentos, físicos ou em linha, da família para construir esta história, sobretudo o romance cor-de-rosa que a sua mãe escreveu e que nunca publicou, para ilustrar as cenas que ele obviamente não presenciou entre o casal “pecador”. Invisible Ink é o drama de uma família nuclear “straight” típica dos anos 50 (que se pode relacionar com a série de TV Mad Men) em que por detrás daquela “pax americana” encontramos pessoas profundamente tristes e amarguradas que não se conseguem separar (pelo tabu da pressão social e económico) e acabam por arranjar affairs amorosos à procura de ___________________ (preencher, sff).

Paradoxalmente, para um romance biográfico sério ele é bastante “zippyzado” e é por isso que o incómodo moral de vasculhar o caixote do lixo da família no meio da praça pública acaba por se anular. Não sei se o autor teve consciência disso mas o que acontece é que Invisible Ink é atravessado por vários pontos temáticos que aparecem nas tiras de Zippy, saturando-o de informação com “factoids” ou observações pessoais sobre cultura e sociedade. Isso acaba por dar alguma camuflagem à exibição da vida privada mesmo quando ela é bastante explícita em várias páginas do livro — ex.: os amantes no seu leito amoroso.

Posso aqui escrever aleatoriamente apesar do ritmo muito estruturado do livro, que tanto nos sentimos obrigados a abrir a pestana para o facto que todas as nossas vidas passadas estarem à distância de um “clique” de um rato (e com uma pegada ecológica bem calcada) como (saltar três casas) inteiramo-nos da especulação que Griffy faz sobre a sua vida e a sua obra artística se tivesse sociabilizado mais com o amante da mãe, Lawrence Lariar (1908-91) ou até se este tivesse tornado no seu padrasto!

Lariar é daqueles ilustradores que fazia “livros de auto-ajuda” tipo Cartooning for everybody em que usava o “método do amendoim” (ou feijão, que prefiro) para qualquer desenho! Todas as formas, meu, podem ser gajas ou cães ou periquitos ou patrões da empresa, tanto faz, a base do desenho começa sempre com a forma de um feijão. Depois é só meter detalhes na feijoca! Scary!!! O trauma desta potencial formatação está descrita neste livro embora Griffy já tivesse mostrado isso em Are We having fun Yet? (E. P. Dutton; 1985) na BD “The Anatomy of Cuteness”.

O livro também é uma biografia de Lariar que fez BD e cartoon, escreveu policiais negros e editou os anuários Best Cartoons of the Year (1942-71). É uma curiosa figura que atravessa a História da cultura popular norte-americana do século passado, logo a fazer “comic-books” em 1935! Arrisco a afirmar que o seu trabalho assalariado e de encomendas não seja memorável e é provável que este livro o recupere ao olho público mais do que a obra que deixou. É o preço final do artista comercial que não costuma deixar saudades tornando-se em… tinta invisível?

Este livro e Paying for it (Drawn & Quarterly, 2011) de Chester Brown mostram como a autobiografia não morreu com Harvey Pekar.

Hipertexto #76

Não há nada igual na banda desenhada

Love & Rockets dos Hernandez. The Guardian.

15 comics independentes que deveriam ser adaptados pela Netflix

Aqui “independente” quer dizer que não é DC nem Marvel. Screen Rant.

R. Crumb e R. Crumb and Me

Drew Friedman.

Patience de Daniel Clowes

The Guardian.

Hipertexto #75

Já nasci estranho

Robert Crumb no The Guardian.

A genialidade de Jack Kirby

The Boston Globe.

A cor de DKIII estraga a arte de Frank Miller?

Talvez. James Harvey.

Entrevista com Dylan Horrocks

The White Space.