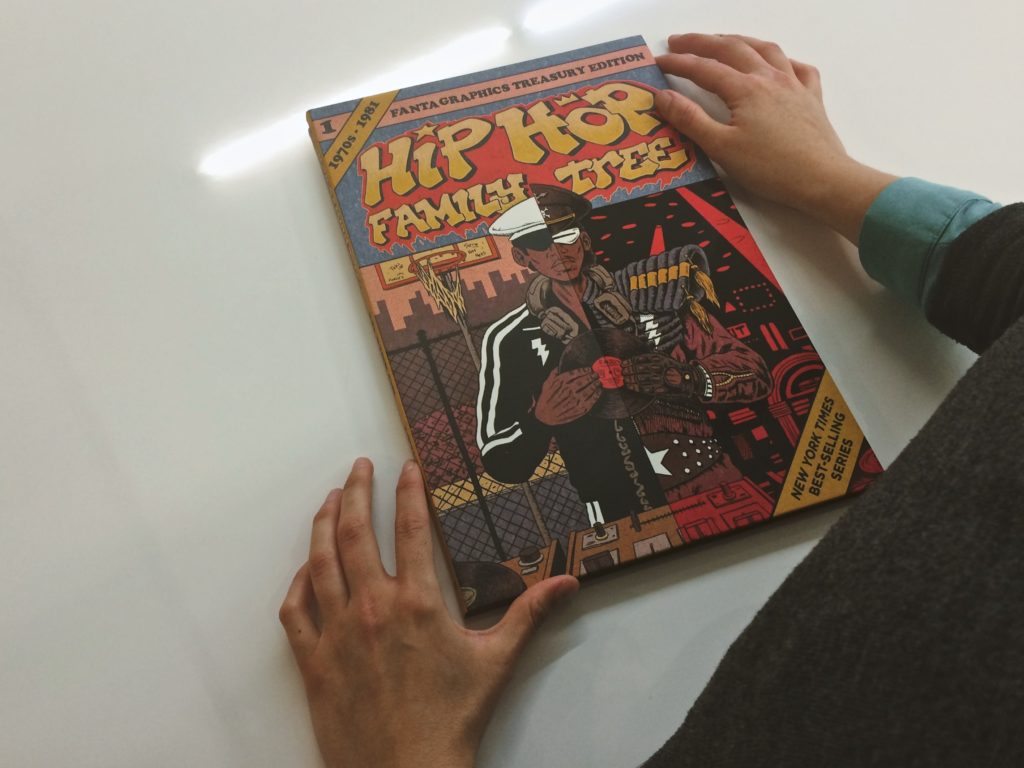

Argumento e desenho de Ed Piskor. Fantagraphics, 2013-2014.

Yo Yo Yo, Mais “História de (qualquer coisa) em BD”!

É um trabalho tão “HERCúleo” como a História do Japão esta do Hip Hop porque começou como uma cultura marginal e passou a estar em toda a rádio ou TV. Quem não tem cuidado com a alimentação vai prá aulas de dança Hip Hop no ginásio e as câmaras municipais arranjaram uma fonte de fazer dinheiro com os graffitis (ou street-art que é mais chique) sem mexer uma palha nos problemas urbanos de base. É uma epopeia!

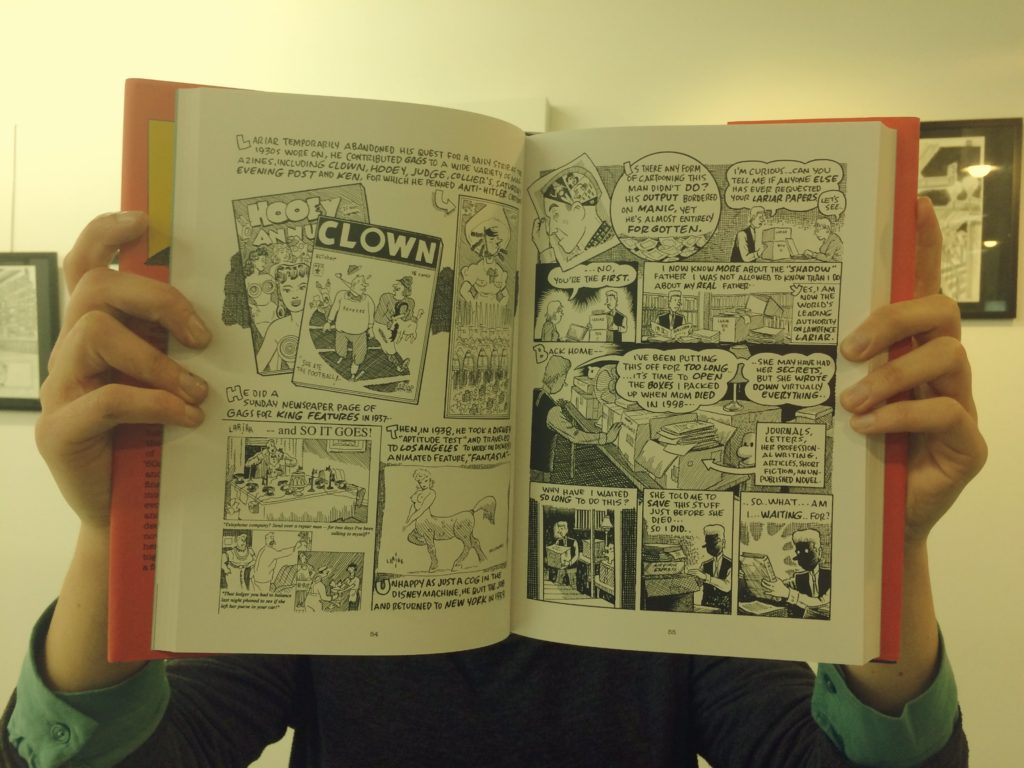

O que Piskor conta é mesmo o início, quando este género de música aparece nos anos 70 e lá vai ele na sua lenta conquista de espaço cultural até 1981 (primeiro volume) e 1983 (segundo volume). Necessário dizer que esta série começou no sítio boingboing.net sendo publicado uma página por um episódio de História, depois passou para papel em formato comic-book (pela Fantagraphics) sendo agora compilado em livros de grande formato, vulgo “álbuns”.

Segundo o autor, o Hip Hop e os “comics-books” de super-heróis partilham características idênticas, o que não concordo porque o Hip Hop é original de uma cultura de rua de populações marginalizadas das “chocolates cities” enquanto os super-heróis tem uma tradição de cultura popular branca para crianças que tinham dinheiro de bolso – algures em Hip Hop Family Tree, Piskor relata que Lawrence Parker (futuro KRS One) partilhava as mesmas calças com o irmão…

Essas características são dadas numa BD do primeiro volume justificando-se porque Hip Hop Family Tree tem um ar “retro”: as páginas são falso vintage com uma impressão como se fosse feita ainda pelas quatro camadas de cores separadas do offset antigo, alguns casos com desajustes propositados das sobreposições das cores e as vinhetas são colocadas sobre um fundo com textura de papel amarelecido como se fossem de páginas de um “comic-book” com mais de 40 anos. Quando há situações que remetem para o presente, a impressão é brilhante e fluorescente. Admito que a primeira vez que vi alguns destes exemplos aqui descritos pensava que estava perante erros de impressão!

Yo! As cenas que as unem: o “comic-book” e o Hip Hop são invenções de Nova Iorque, ambas no início eram marginalizadas (check), ambas passam em ambiente urbanos (seria realmente chato o Homem-Aranha viver na aldeia a lutar o Agricultor Debaixo do Tractor), os super-heróis e rappers podem aparecer em “comics” / discos de outros antes de terem os seus registos a solo, ambos usam alter-egos (Carlton D. Ridenhiour é o Chuck D, mêne!), travam “battles” (excelente!), usam logotipos e ícones, fazem “team-ups” e “crossovers”. É bem divertida estas comparações e tiro o chapéu a Piskor pela “cromice”. Já agora ele esqueceu-se que tal como os rappers do “bling bling”, os super-heróis também tem as suas “bitches”: Louis Lane, Mary Jane, Robin,… Talvez estas parecenças expliquem o fascínio dos rappers em escrever letras com referências a super-heróis, só em Portugal lembro-me dos MatoZoo, Nerve, Stray… ou que Chuck D queria ser um cartoonista desportivo.

Esta série é bastante detalhada nos factos que vão construir o mito do Hip Hop com “aquela” vantagem que a BD tem sobre um livro só de texto que é podermos visualizar todo fluxo da história a desenrolar-se por imagens quando folheamos os álbuns. Tal como numa infografia têm-se uma ideia clara de como as coisas evoluíram entre os agentes estéticos do Hip Hop, pouco a pouco, as narrativas de factos que parecem irrisórios vão-se desenvolver em algo importante: o percurso do riquinho blasé do Rick Rubin pelos meandros do Punk e do Hip Hop até que criar a importante editora Def Jam ou a vida de Chuck D que estudou Design antes de fazer parte desse monstro sonoro chamado Public Enemy…

O Hip Hop é música pós-moderna por excelência, ao contrário do Blues, Jazz e Rock que vêm de raízes rurais na transição para a urbanidade com uma narrativa linear e cronológica, o Hip Hop não, parece ter várias origens. Pelo menos é o que eu acho enquanto português longe do sul do Bronx onde nas “blockparties” e respectivas lutas entre “soundsystems” se criou o Hip Hop tal como o conhecemos. Ainda assim e por ter sido uma música marginalizada em tempos tão recentes (a MTV ao principio recusava-se a passar vídeos de “Rap” – o primeiro foi dos… Blondie!) não é fácil perceber a(s) sua(s) História(s) pararela(s) nem fixar as suas figuras mais emblemáticas até porque muitas vezes elas parecem-se com pessoas que podiam estar a apanhar o metro do Rossio ao contrário do Pop/Rock onde houve muitos Reis Camalões, Lagartos e outros drogados. Até os pseudónimos dos músicos distraem mais do que ajudam a memorizar. Enquanto todos sabem saltar dos Beatles prós Sex Pistols prós Nirvana, aposto que são poucas as pessoas capazes de fazer uma linhagem idêntica, tipo Grandmaster Flash / Run-DMC / Dr. Dre… ou que saibam uma letra seminal do Hip Hop como sabem de certeza cantarolar uma qualquer dos Depeche Mode. Descansem se se sentirem ignorantes, no final de cada volume há uma lista fantástica de músicas seminais para por o youtube a bombar som nos próximos dias! Blacklicious!!!

A (possível) falta de centro das origens do Hip Hop é no entanto ignorada por Piskor que não refere as festas reggae e os “disco-mobiles” da Jamaica dos anos 60 que inventaram o “toasting” e o “dubbing” que dariam respectivamante no “MC” (mestre de cerimónias, o gajo do microfone que rapa) e o “DJ” (Disc Jockey, o tipo dos pratos). Falta grave porque o DJ Kool Herc (um dos pais do Hip Hop) era jamaicano que conhecia bem os “dancehalls” e as técnicas dos DJs dessa ilha – já agora, sobre este tema consultem a BD “Reggae on the river” de David Collier na Zero Zero #10 (Fantagraphics; 1996). Também ignora totalmente os Watts Prophets, Last Poets e Gil Scott-Heron, cheios de poesia furiosa da rua nos seus discos de 1970 e 1971!

Se calhar foi porque em 1981, Malcom McLaren (o mesmo que “inventou” o punk e que não quis ficar fora de moda) organizou uma festa onde reuniu os quatro elementos pelos quais se costuma afirmar o que é o Hip Hop: o MC, o DJ, o Breakdance e o Grafitti. Criou um paradigma e um discurso formal onde os mais fanáticos não deixam que caibam outras formas, tão errado tal como achar que BD só pode ser tinta sobre papel. Se Piskor engoliu isso, sendo rigoroso, a parte do graffiti é bem representada com episódios de Keith Haring, Fab 5 Freddy, Lee Quinones, Futura 2000 e Jean-Michel Basquiat mas já o Breakdance é desleixado. Então, Piskor?

Quanto ao estilo de desenho de Piskor, admito que é irritante as suas figurações com poses agressivas, o pessoal mais gordinho é completamente deformado em “blobs”, os “dentes de tubarão” das personagens, os punhos sempre cerrados pra uma luta (?), os olhos de raiva mortal ou de carneiro mal morto. Podia ser um estilo que fizesse ligação entre o super-herói à Marvel com o Hip Hop mas estes mesmos defeitos já os tinha apanhado noutros livros seus como Macedonia (com Harvey Pekar e Heather Roberson, pela Villard; 2007) e Wizzywig (Top Shelf; 2012). Cuspo no prato onde comi?

Sim infelizmente, afinal estes volumes deram-me um grande gozo de ler!!! Este ano vão aparecer mais dois volumes que vão até 1985, da minha parte já está na lista de encomendas! Biatche…